「AI・通訳アプリで十分」は、取引先との信頼を壊す最短ルートです。

海外とのやりとりが増えるなか、「AI通訳を入れておけばなんとかなる」「翻訳機能があれば十分」という声をよく聞きます。たしかに、AIは早くて安い。最初の壁を超えるには便利なツールです。

しかし、それを“そのまま使う”ことが、商談の失敗・信頼喪失に直結しているケースが後を絶ちません。

✔ つもりは丁寧なのに「命令口調」に訳されてしまった

✔ 曖昧に返したつもりが、「断られた」と誤解された

✔ 台湾企業とのやり取りで、言葉以上に“空気が読めない”印象を残してしまった

AIや通訳アプリは、言葉を通すツールではあっても、関係を築く手段ではありません。本記事では、「AI翻訳だけに頼った結果、商談や提携に悪影響を及ぼした」実例をもとに、“人>AI>人”という視点の必要性を解説します。

【事例1】AI翻訳ツールによる誤訳が消費者に不快感を与えた実例

ある日本企業が台湾市場に進出し、自社の化粧品をAI翻訳ツールで現地語に翻訳してオンラインショップに掲載しました。翻訳結果は一見問題なさそうに見えましたが、現地の消費者からは「これは一体どういう意味?」といった反応が続出。

新北市・淡水老街で見かけた屋台の看板が、思わず笑ってしまう内容でした。

よくある誤訳例:

- 「うるおいを与える」→「濡らす」:

物理現象のような印象となり、化粧品らしさが薄れる - 「ハリのある肌」→「張っている肌」:

病的・不自然な印象に - 「透明感のある仕上がり」→「透明に見える肌」:

幽霊のような表現になり、違和感を与える - 「素肌のようなナチュラル感」→「裸の肌の感覚」:

刺激的すぎて商品イメージに合わない

AIは直訳には強い一方で、文化的な背景や美的感覚といった“空気感”までは汲み取れません。とくに美容・健康関連では、「どう感じさせるか」が購買意欲を大きく左右するため、こうした微妙なズレが致命的になることがあります。

✅AI対策:AI翻訳を下訳に使い、その上で人によるローカライズチェックが不可欠

AI翻訳はあくまで“たたき台”に留め、その後に現地文化や業界慣習に精通した人間による確認・調整を行うことが重要です。たとえば日本語でよく使われる“あいまいで柔らかい表現”は、直訳すると曖昧すぎたり、逆に変に直接的になってしまうことがあります。AIと人をどう組み合わせるか。ECや海外展開で成果を出すには、「人>AI>人」という流れを意識することが、ブランド信頼の維持と売上に直結します。

【事例2】AI通訳機による不適切な誤訳で観光地でのトラブル

2025年万博の取材中、日本の記者が中国からの観光客に話しかけるシーンで、AI通訳機がとんでもない誤訳をしてしまいました。

記者:どこから来ましたか?

観光客:陝西省(せんせいしょう)、西安市(せいあん)から来ました

記者:なにがすごかったですか?

AI通訳:「なんだよー偉そうに」

この誤訳は、観光客の『自分の故郷を誇りに思う気持ち』を表現しようとした部分を、AIが完全に誤解。「なんだよー偉そうに」という言葉は、相手に対して非常に失礼な印象を与えます。この誤訳は、観光客の気分を害するだけでなく、周囲の人々にも不快感を与えました(実際、動画を見ていた人々は大爆笑してしまったけれど)。

✅AI対策:通訳機の利用も人間による再確認が重要

AI通訳機は便利ですが、文化やコンテクストに応じた使い方が求められます。言葉の選び方や、相手に不快感を与えないための配慮は、AIには難しい部分。重要な会話や商談の場では、AI通訳を補助的に使い、最終的には人間が再確認することが推奨されます。

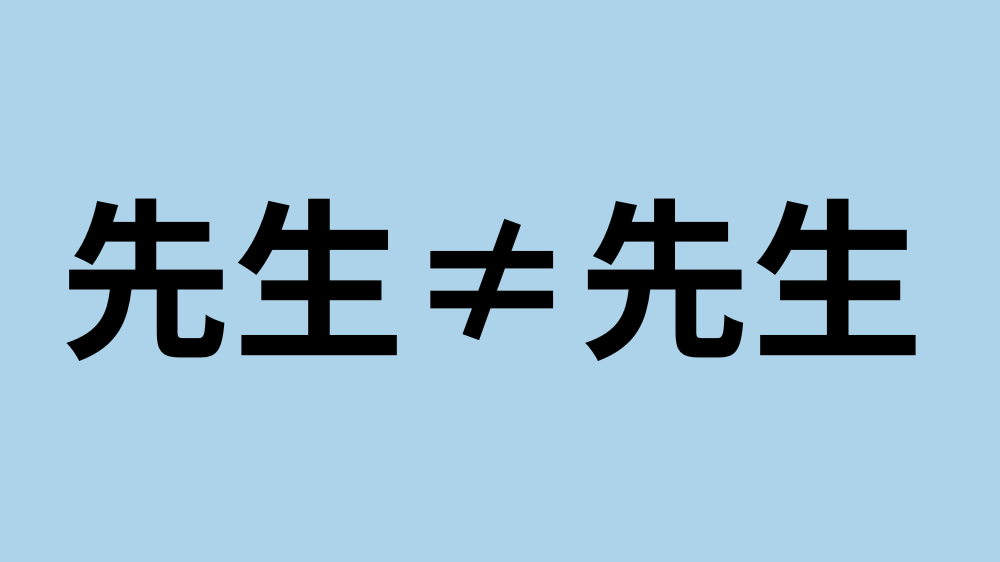

【事例3】日本語では丁寧、中国語では違和感?

SNSではスピードと拡散力が命。しかしその一方で、「ほんの一言」の表現ミスが、ブランドイメージに大きなダメージを与えることもあります。ある日本企業が台湾向けInstagramアカウントで、医師監修のスキンケア商品を紹介する投稿を行いました。その中で使われたのが、日本語では丁寧な印象を与える「先生」という言葉。

🗾 日本語の感覚:「皮膚科の先生が監修」=信頼感がある、やさしい表現

🇹🇼 中国語の感覚:「皮膚科的先生」=皮膚科の“男性”?誰のこと?

実は、中国語圏では「先生」は基本的に“Mr.”(男性への敬称)という意味で使われ、職業的な敬称としては使いません。そのためこの投稿に対し、台湾のユーザーからは以下のようなコメントが相次ぎました:

「先生って誰?」

「監修したのが男って強調したいの?」

「これ、ロボットが訳した?」

投稿はあっという間にSNSで拡散され、「日本企業の中国語、意味が通じない」として一部炎上状態に。

このように、“丁寧にしたつもり”の言葉が、文化の違いを理解していないと受け取られ、ブランドへの信頼感を逆に損なってしまうこともあるのです。

✅AI対策:SNS運用でも「公開前の人間チェック」は必須

SNSではスピードが重視されるため、「翻訳アプリで即投稿」が習慣になりがちですが、文化的背景や語感の違いを軽視すると、たった1文でブランドの信頼が崩れます。特に台湾・中国向けのプロモーションでは、“意味は通じるが印象が悪い”表現が炎上の引き金になりやすいため、現地の感覚を理解した人間によるローカライズチェックが欠かせません。

【まとめ】AI翻訳は便利、でも「任せきり」は危険

AI翻訳や通訳ツールは日々進化しており、海外進出や越境ECのハードルを大きく下げてくれる心強い存在です。しかし、それを「万能の通訳者」と誤解して任せきりにするのは非常に危険です。

今回ご紹介したように、商品説明や契約文書、顧客対応、SNS運用など、AIは「言葉」は訳せても、「空気」や「文化」、「人の気持ち」までは訳せません。特に、中国語圏など漢字文化が似ている地域では、「なんとなく伝わってしまうからこそ危ない」という落とし穴もあります。

🔧 解決のポイント:AI×人のハイブリッド

- AIを“下訳”や補助として活用し、人間が最終チェック・調整する

- 文化やニュアンスを理解した人材によるローカライズが不可欠

- 現地顧客や取引先に誤解や不信感を与えないための投資は、信頼と売上に必ず返ってくる

今回は以上となります!弊社では、商談通訳や資料翻訳をはじめ、台湾への越境EC支援、現地出品、広告代行など、幅広いビジネスサポートを承っております。

ご相談・お見積りは、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください!